东城镇的互联网气质在不经意间正发生着变化。

打开小红书或者抖音等自媒体平台,有关东城的信息,大量刷屏的是“画中树”的内容。

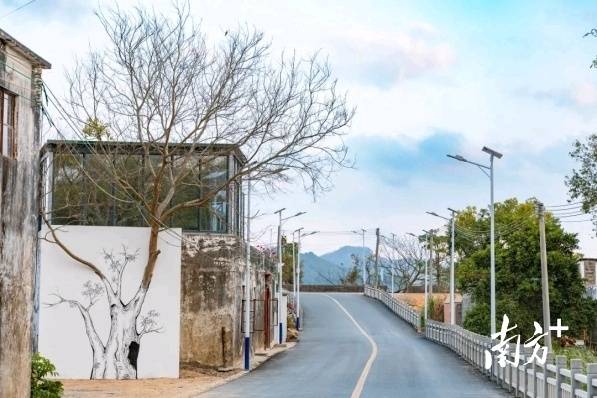

这棵神奇的“画中树”位于阳东区东城镇石仑村的一条小路旁,背靠屋墙,两条树干穿破“画布”,顺着黑色简笔画向上生长。

这是一棵牛筋树,又名山胡椒,10年前它随一片果林被栽种在此处。随着时代变迁,果林成了一片空地,牛筋树却留存下来,最近变身成为村里的顶流。

这棵牛筋树能够走入人们的视线,源于东城镇“碧道+都市农业”的发展思路,以那龙河碧道东城段为纽带,整合沿岸村庄田园景观、农耕民俗文化、锻打文化等元素,完善基础设施建设,丰富旅游业态,以农文旅融合发展激活乡村发展新引擎。

一招妙棋下,让东城留住了山水、留住了记忆,也留住了文化……

一棵树与两段路

“画中树”所在的石仑村是东城镇的一个农业村,全村1400多人,虽地处阳东区的城区镇,但主要以农业种植为主,多年以来进出村就靠一条单向的水泥路。

石仑村的情况在东城并不少见。东城镇是阳东区的政治、经济和文化中心,全镇下辖8个社区居委会和8个村委会,常住人口约15.69万,镇域经济以工业、服务业为主,现代农业为辅,形成了以五金刀剪、餐饮食品、装备制造等产业为龙头的产业体系。

这里既有城市的繁华,也有乡村的静谧,在城乡二元结构下,镇区强、农村弱的发展不协调问题一直困扰着它。

“百千万工程”的春风吹来,面对城乡共美的内在要求,东城镇也在想着破题的方法。

“东城资源丰富、景观优美,但辖区缺乏规划,这么好的绿水青山没人来看,本地群众跑到别的地市看田园碧道,真是可惜啊!”经过一场场深度调研之后,多名村民提到的这一民生痛点,引起了镇委镇政府高度重视,规划的工作思路也开始渐次清晰。

“要想富,先修路”,改革开放之初就行之有效的方法再一次显示了威力。只不过,这次修的不是普通公路,而是一条长14公里,能够串珠成链,开满一路繁花的碧道。

位于阳东区东城镇的那龙河碧道东城段,是省级碧道试点工程,起点为金村河(那邦河)与325国道相交处,终点到月亮河入那龙河河口,途经那味村、金村、端陶村、石仑村、丹载村等5个村,与市区的两江四岸工程相连接。

碧道以“江色融融碧水畔,渔歌袅袅原乡情”为设计理念,结合堤岸两边的河滩地、湿地等地貌特征,打造成一条悬于水上的乡村生态廊道,自然生态景观实力圈粉。

湛蓝色的碧道依河而建,远远望去,就像一条蜿蜒向前的“蓝丝带”,串联起休闲步道、休憩广场、观鸟平台、廊架广场、悬空栈道以及湿地公园等20多个景观点,漫步其中,移步换景,芳草遍地,绿树成荫。

有了大路,再谋小路。在驻镇帮镇扶村工作队的支持下,石仑村将进村的水泥路改成了双向车道的柏油路,衔接外部公路与那龙河碧道,东城镇驻镇帮镇扶村工作队还给它取了一个好听的名字,叫“彩虹大道”。

1公里长的路,串联起都市农场、“树中画”、那龙河碧道等多个景点,也方便了游客到碧道上观光、露营,到碧道周边的都市农业基地采摘、研学,以及畅通农产品的对外运输之路,既是“民生路”,也是“致富路”。

以路生财的“散装”玩法

路通之后如何才能实现高质量的财通?

东城镇的打法是农文旅的融合,以碧道为载体,挖掘各村特色,以农业产业为基础,旅游休闲为形态,乡土文化为灵魂,挖掘乡村的深层价值,在乡村原有的基础上做创新。

围绕着这条路,东城镇整合沿岸村庄田园景观、农耕与民宿文化等丰富农文旅元素,打造集智慧农业、观光旅游、科普研学等于一体的多功能都市农业基地,通过创造消费新业态,为游客提供极具创意的沉浸式旅游体验,带动乡村旅游,让东城留住了山水也留住了乡愁。8条村也八仙过海各显神通,以路生财的各种“散装”玩法层出不穷。

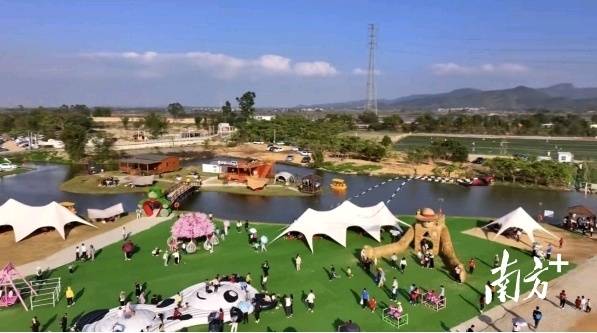

石仑村把艺术引入乡村,打造古村落点位,通过艺术装置带动乡村活化,增加村集体和村民收入。同时,流转了200亩地建设了集观光农田、趣味采摘、儿童乐园于一体的宏涛都市农场,自今年初试业以来,便游人如织,热度不断。

农场负责人陈晓斌介绍,这里有接近100亩的采摘园区,10亩左右的游玩区,还有其他的打卡区,休闲区,烧烤美食区等,现在正处于试营业阶段,周末日均达到4000到5000人次。

作为阳江知名打铁村的端陶村,则充分利用铁器锻打技艺这一市级非物质文化遗产名录,通过市公共资源交易中心成功流转鱼塘、果园、水田、滩涂等共350亩土地和端陶旧小学,租期为15年,打造集农业生产、科普研学、观光旅游于一体的研学基地项目,走一条特色“文农旅”之路。

丹载村则成立强镇富村公司,在碧道旁的200亩农田“一鱼两吃”种起了油菜苔,既增加了收入,又通过每年三四月份的油菜花将碧道沿线变成了亮丽风景线,吸引了无数市民前来打卡,仅种菜一项每年就给村集体增收20万元。

英村盘活3000平方米闲置土地建设“青坞”咖啡基地,孵化了一批独具特色的网红店,打造夜食、夜购、夜娱等多元消费集聚区。金村则整合利用村内100多亩连片鱼塘谋划宜居宜游的乡村生态休闲项目,目前已经开工……

傍晚,东城碧道微风习习。漫步在这条14公里长的碧道上,两旁村庄田园景观让人心旷神怡,石仑村都市农场、端陶村研学基地等特色项目,吸引越来越多游客前来打卡。

依托“水、林、田、村”有机融合的广袤空间,碧道周边村落吸引了一批知名艺术家聚居建立工作室,沿岸村民瞄准机遇自发建设艺术民宿、休闲农庄、网红打卡基地等,“江色融融碧水畔,渔歌袅袅原乡情”的愿景变为现实,真正实现了“农文旅”深度融合,为游客带来了全新的个性化游乐体验。

“土地经”背后的东城速度

一年时间,数个农文旅深度融合项目在东城从谋划到生根,背后实则是镇委镇政府盘活村集体资源,用心用情用力优化营商环境的“东城速度”。

东城深知,乡村农文旅融合发展的关键是抓项目,抓住了项目,就抓住了“牛鼻子”。东城以市场化的手段,通过“碧道”搭台,借助“百社联百村”的契机,推动市建筑行业协会、旅游行业协会、汽车行业协会等与端陶村、报平村签订合作协议。

在项目落地过程中,土地是最核心要素。东城镇积极探索盘活村集体资源资产,规范了招拍挂流程,严格规范“上平台”公开交易,并按照流程引入经营主体。

在石仑,为了将多年撂荒的咸酸田流转出去增加村集体收入,村委统筹此项工作没少花心思。为尽快做通村民思想工作,村干部坚持“白加黑”、不惧“晴与雨”,用好节假日。村民白天没空,干部就晚上走访;村民晴天要务农、务工,干部就雨天入户讲政策。

村干部一次次上门讲政策、摆道理、讲发展,为村民算好“经济账”,打消村民的疑虑,终于用真诚和真心换取了群众的广泛理解和支持。经过四个多月的“鏖战”,从说服村民到“四议两公开”,再到成功招标,石仑村流转土地200亩,增加村集体收入8万元,今年1月,宏涛都市农场也顺利试业。

多个项目同时启动,快速推进的背后是东城镇坚持党委牵头、驻镇帮镇扶村工作队发力、村“两委”带动的三级联动共谋乡村振兴工作机制,凭借着党建引领带动,推动了基层党建和乡村振兴的深度融合。

“把村集体留用地、鱼塘等资源资产盘活发包,只是第一步。我们更期待发包出租之后,落地的企业和产业带来的可持续发展的经济动力,也就是正在实现的2.0版本。”东城镇相关负责人如是说。

数据显示,东城镇碧道农文旅融合发展正“热辣滚烫”,盘活土地约600亩,配套建设石仑大道、碧道停车场、观鸟平台、公厕等基础设施,节假日期间单日客流量超5000人次,带动17户村民回乡创业,实现就业50多人,为村集体增收450多万元。

“丹载段竹洛河片区风景秀丽,约有农田2000亩,我们正努力招商,希望能进一步盘活开发竹洛河片区。”谈及今年的工作打算,东城镇相关负责人表示,将碧道价值最大化,开发好每一段美景,亲水、亲山、亲自然,呈现一个闹中取静的“诗意东城”。