传统村落是指拥有物质形态和非物质形态文化遗产,具有较高的历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的村落,传统村落承载着中华传统文化的精华,是农耕文明不可再生的文化遗产。

传统村落凝聚着中华民族精神,是维系华夏子孙文化认同的纽带。传统村落保留着民族文化的多样性,是繁荣发展民族文化的根基。但随着工业化、城镇化的快速发展,传统村落衰落、消失的现象日益加剧,加强传统村落保护发展刻不容缓。

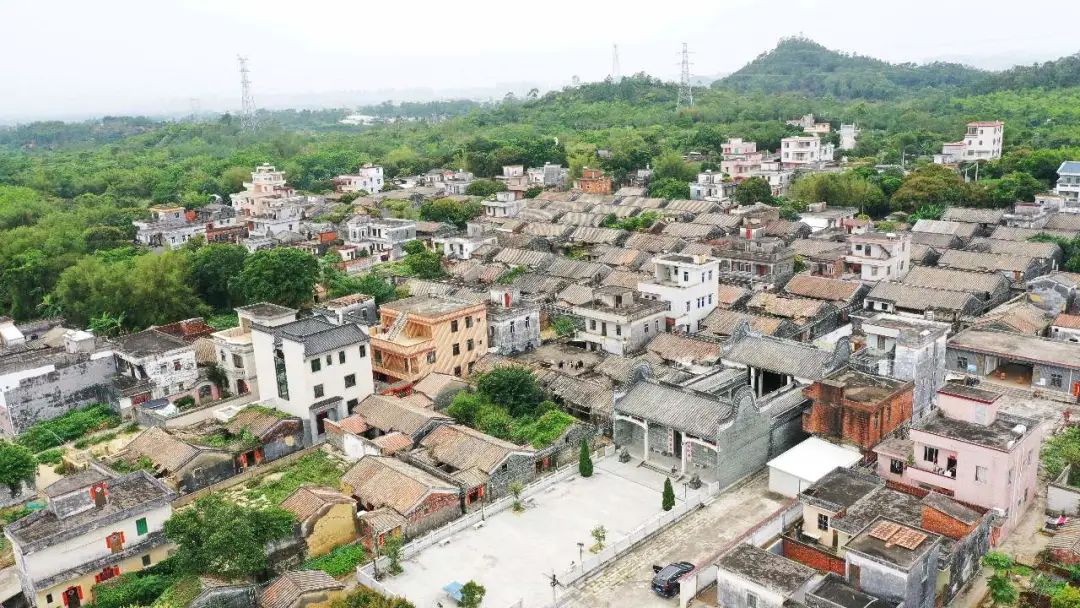

2012年第一批村落列入中国传统村落名录,至2023年3月共有六批村落列入中国传统村落名录。截至目前,阳东有3个中国传统村落,分别是雅韶镇雅韶十八座(2013年第二批中国传统村落)、雅韶镇八一村(2023年第六批中国传统村落)、那龙镇两安村(2023年第六批中国传统村落)。今天,请跟随作者的笔触去游走那“看得见山,望得见水,记得住乡愁”的传统村落......

从清朝到民国时期,阳江民间曾流传一首这样的民谣,那就是“雅韶谭大昌,岗美李惟扬,上洋姚秉冕,阳春谢佑祥”,把谭大昌排在首位,高于武探花李维扬,足见谭大昌名望之高。谭大昌名望在阳江之所以这么高,只要还是由于谭大昌家族之显赫。以谭大昌为中心,向上推至其家族繁荣的创始人,谭大昌的曾祖谭鼎文,向后推至到谭大昌的曾孙谭崇徽,整整七代人都通过科举入仕为官,并且为官清廉,群众口碑良好。七代簮缨的谭大昌家族,这在阳江封建历史上是绝无仅有的,是唯一的例外。

谭大昌(1757-1822),原名天育,字泽禀,号庆堂,生于清乾隆丁丑年(公元1757年),家族世代居住鸥村。谭大昌出生于书香门第,官宦之家,是家里的长子。他的父亲、祖父、曾祖父都在外地为官。父亲谭高新少年入县学,祖父谭尚志进国学,曾祖父谭鼎文“喜读书,疏财仗义”,当官时“无苛政”。因此,谭大昌自小受到良好教育,在县学的县试中获得第一名,并把祖上为官清廉、豪爽尚仁、仗义疏财等传统继承下来。由于祖上留给他丰厚的家业,在他的妥善管理下,家业逐年增加,所置田产店铺遍布各地,以至富甲一方,远近闻名。当时,清朝有接纳民间报富制度,谭大昌曾于家业财产鼎盛时期到广州省府报富,获得地方官府派若干兵丁予以保护的待遇。谭大昌有四个儿子,四个儿子都于当朝各地为官。长子鸿义,任户部浙江司郎中,兼江南司事军功保举,赏戴花翎,道加四级,诰授中宪大夫,晋受资政大夫。次子鸿熙,修迁光录寺,赏戴花翎,封朝仪大夫。三子鸿耀,例贡生,恩科举人,拣选知县,赠奉政贡大夫,封六林郎。四子鸿奎,侯迁光禄寺正署,任户部福建司部郎中,钦加五品衔。从谭大昌的曾祖父谭鼎文算起,到谭大昌的四个儿子,鸿义、鸿熙、鸿耀、鸿奎,三个孙子,伯筠、伯康、伯湘和两个曾孙,崇徽、尹端也分別当朝为官。长孙谭伯筠、历任山东兖州府曹、州府同知军功、保定府知府署、山东兖州知府、青州知府,官居四品,诰授资政大夫;伯康,恩科举人,拣选知县;伯湘,附贡生,遂溪县学教谕加提举衙,即用同知加三级,诰授中议大夫。曾孙谭宗徽,任工部(又称水部)郎中,主管全国屯田司事,赏戴花翎,钦加三品衔,诰授奉政大夫;曾孙尹端,户部福建司郎中加六级,诰授资政大夫。这样,谭大昌家族成为连续七代是官宦之家,富裕之家,官阶从七品、六品、五品,直至四品、三品。从而打破了“官不过两代,富不过三代”的惯例。

天下之本在家,教儿婴孩 鸥村谭氏宗祠大门两侧石门框镌刻着一副对联是:南恩贻教澤,顿福振家声。这副对联对村民思想影响至关重要,中心意思是“教育兴家”。原来,雅韶(鸥村)谭氏一世祖朝佐公乃宋未进士,为有记载之谭氏入阳江第一人。朝佐公担任南恩州(阳江古称南恩州)教授,主管全州文化教育工作,因此,谭氏族人几百年来代代重视教育,尊师重教思想一脉相传。谭大昌家族兴旺发达的创始人,曾祖谭鼎文(1663-1722),在鸥村极有影响力的人,把谭氏家族“教育立族”的思想传承并发扬光大。他十分重视对家族子女的教育,认为“天下之本在家”,在教育儿女的问题上很有远见,他主张“教妇初来,教儿婴孩”“爱其子,择师而教之”。他立下家规,代代媳妇要取才女,让牙牙学语的儿孙幼时就受到良好的启蒙教育。如其孙谭高新(1724-1782),也就是谭大昌的父亲,取了城西门外国学生绕茂公之长女(是当地有名的才女)为妻,就为培育出谭大昌这样的德才兼备的贤士打下了良好的基础。他还要求家族子孙到青年时期,必须进入县学、厅学、国学的学校深造,如他的两个儿子尚志、尚仁都是国学生、秀才,后成为当朝官员。鸥村清朝时通过科举考试成为当朝官员的68人中,大部分是鼎文公的后裔。鼎文公热心建书房、请良师,为子孙后代铺就一条“教育兴家”的道路。至谭大昌鼎盛时期 ,鸥村谭氏有6个书房,分别是桂林庄书房、六家屋书房、运涛书房(花韵轩)、串柱厅书房、书楼巷书房、狮子山书房,形成一种浓浓的教育氛围。畗甲一方的谭大昌,传承曾祖父的“教育立族”观念,对村中的教育非常重视,毎年都向雅韶和鸥村谭氏祠堂赠送祠产,以土地为主,使祠堂祖尝逐年增加,主要用于助学兴教。此举惠及谭氏子孙后代,谭氏族人的农家子弟,读书都能得到谭氏宗祠祖常的帮助,贫困的农家子弟可免费入校读书,毎升到高一级学校就读,还可得到助学金奖励。 天下之本在家,教儿婴孩, 深深影响了谭大昌的子孙后代,并成为谭大昌家族的家训。如他的长孙谭伯筠,任山东青州府知府,虽然远在山东为官,但对家乡的教育事业非常关心。当时,阳江学子(包括恩平、阳春)每年要到肇庆府应试,路程远,花费大。而且在远赴肇庆途中,要经过黄坭湾一段长达40里的坭泞路,行走艰难,考生苦不堪言。谭伯筠知道了这个情况后,便与广东巡抚蒋益沣商量,请求改县为州,设置阳江考栅,免去考生远途奔波之苦。蒋巡抚与谭伯筠是老朋友,交情很深,他很支持谭伯筠的建议,便奏请朝廷,经吏部议准,改阳江县为阳江直棣州,辖属阳春、恩平、开平三县。谭伯筠并领头捐集资金,兴建了阳江考栅,为阳江学子做了一件功德无量的事,也是谭伯筠传承家族重教兴学的生动体现。谭大昌的曾孙谭崇徽,为官清廉,修身养性,擅长翰墨丹青,是当时著名的画家,因而被人称之为“昼了公事,夜接词人”的儒官。致仕归来后,每与诗友相酬咏,明显是继承了谭大昌家族好学儒雅的风采。 富润屋,德潤身,崇德尚仁 “鸥村鸥百万”的谭大昌时期,家族业大财雄,成为阳江的首富,谭大昌恪守曾祖父鼎文公的家训,“富贵不能淫”,族谱记他“貌魁梧,性情浑厚,持身朴俭,厌世俗之奢华,接物谦恭”。他更加重视教育,在教育儿女方面,愈加下大功夫,从小就严格要求,不纵容,不娇惯。谭大昌认为,“富润屋,德潤身,崇德尚仁。”孩子从小就要修身养德。虽然家里有很多錢,但他订下规则,不让孩子乱花錢。为了磨炼孩子的意志,还让孩子们下地干活,并和村民的孩子同吃同住。孩子们都要背熟祖上交口相传的一首诗:“窗竹影摇书案上,野泉声入砚池中,少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功。”因此,谭大昌虽然富甲王侯,但他的子孙没有一个成为花花公子,纨绔子弟。他的四个儿子和三个孙子两个曾孙,都读书成才,并于当朝各地为官,崇德尚仁,为民请命,政绩显著。如他的长孙,山东青州府知府谭伯筠告老还乡时,青州府民众感恩他勤政爱民的卓著政绩,赠与他一顶“万民伞”。“富润屋,德潤身,崇德尚仁。”成为了谭大昌家族的良好家风。 谭大昌富甲一方,他的錢都用到什么地方去了呢?族人代代传说他办书房请塾师,建祠堂修道路,送錢捐地助学等诸多公益事业。有一年,山东旱灾,灾民生活无着落,谭大昌慷慨解囊,支持在山东青州当知府的长孙谭伯筠从家里押百万两银票到山东赈灾,解缓了灾情,赢得了青州一带百姓的拥护。但这一切还是少数,谭大昌花费巨额资金兴建了鸥村“四闸”和鸥村“四方大楼”,为鸥村后代留下了一笔无比珍贵的古建筑文化遗产。 “四闸”是谭大昌五代人的住所,共36座雕梁画栋的青砖大屋,分别按官职命名为:“司马第”、“资政第”、“中议第”和“司农第”等四座第府,也称为“一闸”、“二闸”、“三闸”和“四闸”。所谓“闸”,指的是巷头巷尾闸口,闸口石门可用梇子关闭,主要是用于防守。“四闸”有六条古巷道,青砖铺地,平坦寬阔,花岗岩石桥建筑的深深排水沟,村中间一条花岗岩石桥铺就的横巷贯通东西,至使巷道排水通暢,不管是晴天还是下雨,都清爽干凈,走在巷道上就有行市街的感觉,固鸥村被称之为“鸥村街”。“四闸”36座雕梁画栋青砖大屋,整齐划一,既统一规格设计,又在内部装饰,雕梁画栋方面各具特色。每座长、寬各15米的正方形,占地面积225平方米,房高7.6米。大屋为砖木结构,十五坑廊、十三坑间、十七坑厅,厅前有天井,十五坑廊以天井平行分别为东西廊,建筑风格具有岭南特色,寬阔敞亮,冬暧夏凉。檐口、瓦口雕有各种奇珍异兽的浮雕,满面瓦为瓦口瓦,檐口木雕花样,天井照镜墙裙,泥雕鸟兽,精美绝伦。开口大厅、屏风花窗、梅兰菊竹雕刻的四扇厅门、大门口的五彩花雕、蜂猴獐鸟雕就的梁枕等等,无不极尽工巧,令人叹为观止。大门门框一律为人工水磨的大理石镶嵌,以及大屋四面墙体纯一色的青砖,细小匀直的砖路,工艺更是一绝。此外,每座大屋的两扇大门和房间门,一律选择优质菠萝木构建,厚重结实,门上的一对铜狮子环扣,只须轻轻一扣,铃声清脆悦耳,告知有客人到访。 鸥村四方大楼是一个长、宽均为17米,面积为289平方米的正方形建筑,有12级阶梯高的地基,3层楼面,楼高22米,所以又称四方楼。楼墙为砖石结构,墙脚几米高为重达成吨的花岗岩方块条石砌成,坚固无比。墙厚80厘米,由每个10厘米宽的7个大青砖并排而砌,厚实牢固,可以抵御火炮的袭击。楼面为密桁樑坚木板结构,每层四面留有枪眼,可以观察四周动静。炮楼大门为密铁丁厚坚木结构,厚重牢固,要4个人一齐动手才能把大门关闭。整座楼的防御功能完善,遇到劫匪袭村,村民可以携带细软进入四方大楼安全躲避。 “富润屋,德潤身,崇德尚仁。”谭大昌以身作则,为家族树立了光煇榜样。他的言行举措,影响了鸥村一代又一代的读书人。他的后代,继承了他的为公益事业不惜花费巨资的崇德尙仁精神,建筑了规模宏伟的鸥村护村围墙,护村围墙按照城墙的建筑模式,分里外双重,围绕整个村庄,连绵2000米,非常壮观。里外围墙分别高2.2米和2.4米,里外间隔6至8米不等,围墙每隔10米留有一个枪眼,用于防御,并于村东村西建筑两个闸口门楼,供村民出入。四闸、四方大楼、护村围墙等的防御建筑,使鸥村形成一个堡垒式的村庄,极具特色,成为当地的一道亮丽的风景线,使鸥村成为当地远近闻名的闪耀着一种文化光彩的著名村落。

七代簮缨的谭大昌家族,七代为官,七代富贵,七代繁荣,不管是在封建社会还是在现代,都是难能可贵的一种“教育兴家”的文化现象,值得我们认真探讨研究。联系到当代一些贪官,疯狂敛财,毫无道德底线,目的不过是为自己的子孙后代营造安乐窝,纵容子女挥霍錢财,最后结局是身陷囹圄,既毁了自己,又害了后代,这样的为官不仁,还不如封建时期的贤人达士,真的是发人深省。